七合小の子どもたち

6年生 修学旅行

大仏の前で記念撮影。青空が広がり天気も最高です。いよいよこれからグループ行動です。

6年生 修学旅行

最初の見学地、羽田空港の国際線ターミナル展望デッキに着きました。飛行機の離着陸を間近に見ました。

6年生 修学旅行

今日から明日19日まで、鎌倉・東京方面へ修学旅行に出かけます。出発式、みんな元気な様子です。

3年生 社会科見学

13日(金)、3年生が社会科の授業でスーパー(ベイシア)に見学に行ってきました。商品をいろいろと工夫しながらお店に並べる仕組み、たくさんの品物がお店に運ばれてくる仕組み、お客さんが喜んで買っていってくれるための工夫など、説明を聞いたり作業する場面を見たりしました。お店の中のいろいろな場所が見学できて大変勉強になりました。ご協力いただきましたお店の関係者の皆様に御礼申し上げます。

地区陸上競技大会参加

14日(土)、第48回南那須地区小学校陸上競技大会が大桶運動公園で開催され、地区予選の結果から選出された5・6年生の代表選手が各種目に出場しました。夏休みや朝の練習に取り組んで積み上げてきた力を、一人一人が発揮し、成果を残すことができました。

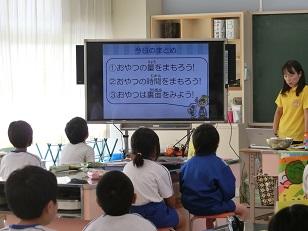

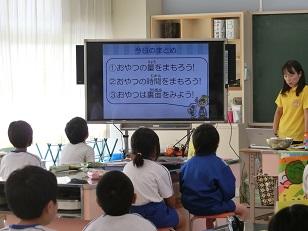

3年生 食に関する体験教室

4日(水)、3年生がカルビー食品が開催するスナックスクールを体験しました。子どもたちが好きなスナックやお菓子について、1日に摂取する適切な量や食事への影響、おやつなどに含まれる栄養や塩分など、体験を通していろいろと学ぶことができました。家で食べているおやつについて自分で振り返る大切な機会となりました。

1・2・3年生 遠足 宇都宮動物園

6日(金)、1・2・3年生が遠足で宇都宮動物園に行ってきました。曇り空で急に気温が低くなる天気となりましたが、いろいろな動物を見学したり、直接、小動物と触れ合ったりと楽しく見学することができました。お小遣いの金額を考えながら自分で工夫して買い物をする経験もしました。クラスみんなで楽しく過ごし、思い出に残る行事となりました。

地区音楽祭 合唱部が出場

3日(火)、那珂川町のあじさいホールで開催された南那須地区音楽祭に合唱部が出場しました。「ふるさと」という曲に挑戦し、夏休みも含め、休み時間などを使いながら練習を積んできました。心を一つに、きれいに揃った歌声で、大変素晴らしい発表ができました。合唱の部「優良賞」の成績を収めました。合唱部の皆さんご苦労様でした。

全校生 音楽鑑賞教室

9/27(水)、エレクトーン奏者で現在第一線で活躍する倉沢大樹さんを招いて音楽鑑賞教室を開催しました。倉沢さんは長野冬季オリンピック表彰セレモニーで演奏するなど著名な演奏家です。全国各地のコンサートの他、地元宇都宮ではジャズ・ピアニストとしても活躍中です。今回はエレクトーンを中心に、アニメ映画のメドレーや馴染みの曲をアレンジ豊かに素晴らしい演奏を聴かせてくれました。美しく迫力ある音色と見入ってしまう指使い、ペダルさばきに圧倒されました。会場のみんなが感動を覚える生の演奏会は忘れられない貴重な体験となりました。倉沢大樹さんに心より感謝申し上げます。

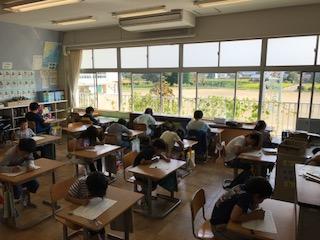

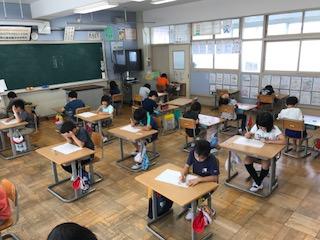

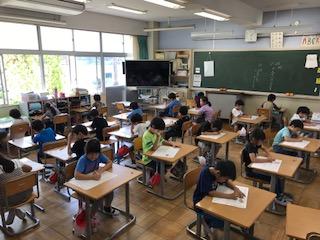

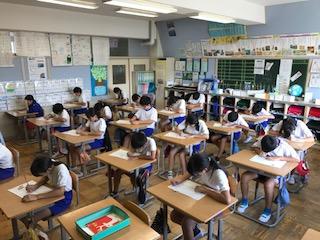

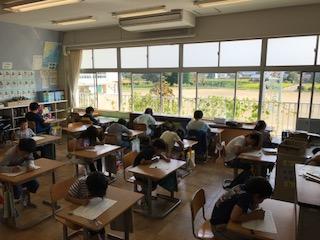

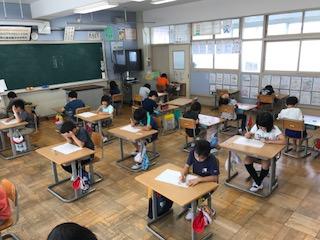

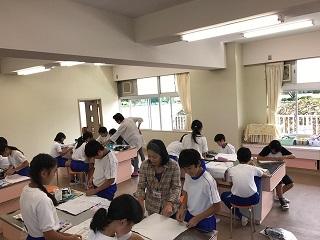

全校生 一斉漢字テスト

26日(火)、全校一斉漢字テストを実施しました。年間5回のうちの第2回目で、基礎・基本を身に付ける学力向上対策の一つです。一斉漢字テストに向けて子どもたちはこれまでに習った漢字を学校や家庭で何回も復習して準備し、真剣に問題に取り組んでいました。

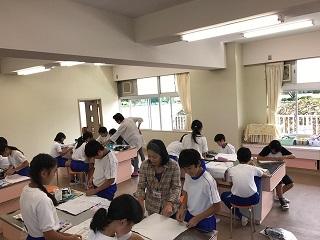

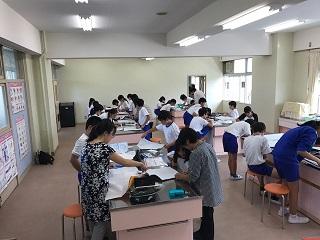

6年生 家庭科 学習支援ボランティア

19日(火)、6年生の家庭科で学校支援ボランティア3名の方々に御支援・御協力をいただきました。ミシンを使ったバッグ製作の学習では、ボランティアの方々の支援により子どもたちも学習内容がよく理解でき、個別の作業も順調に進みました。御支援・御協力いただきました方々に深く感謝申し上げます。

4年生 宿泊学習 ハイキング

ハイキングは、殺生石を出発し、自然の家に戻るコースです。朝は曇りがちで風もありましたが、次第に天気も回復してきました。那須の青空のもと、おいしい空気を吸いながらみんな元気に歩いています。

4年生 宿泊学習 2日目

おはようございます。2日目の朝も、全員元気です。朝ごはんを終え、これからハイキングに向かいます。

4年生 宿泊学習 キャンプファイアー

夕食も終わり、夜はキャンプファイアーです。みんな元気で、楽しく活動しています。

4年生 宿泊学習 お面作り

4年宿泊学習、午後は、制作活動です。きつねのお面作りに夢中で取り組んでいます。かわいいお面ができあがってきました。

4年生 宿泊学習 昼食です。

午前中の活動を終え、待ちに待った昼食です。メニューはカレーでした。みんなで食べると、野菜も?おいしいですね。後片付けも、上手にできました。午後は、制作活動になります。

4年生 宿泊学習 入所式

なす高原自然の家に、着きました。

良い体験ができるよう、がんばります。

良い体験ができるよう、がんばります。

4年生 宿泊学習に出発

4年生が、20日(水)から「なす高原自然の家」で行う1泊2日の宿泊学習に出発しました。校庭で出発式を行い、みんな元気にバスに乗り込みました。初めての宿泊学習、有意義な2日間となるよう期待しています。

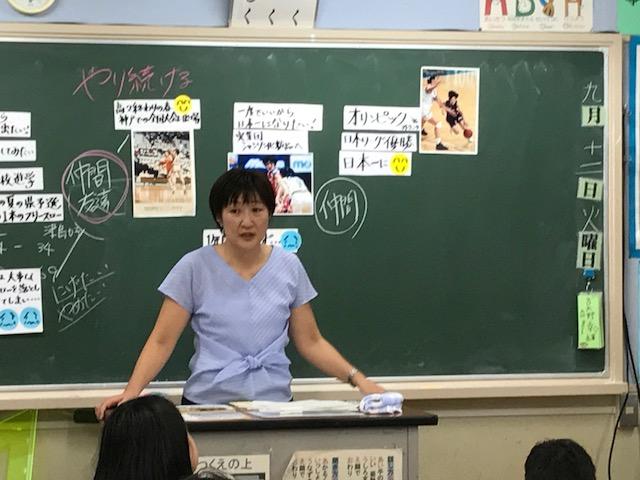

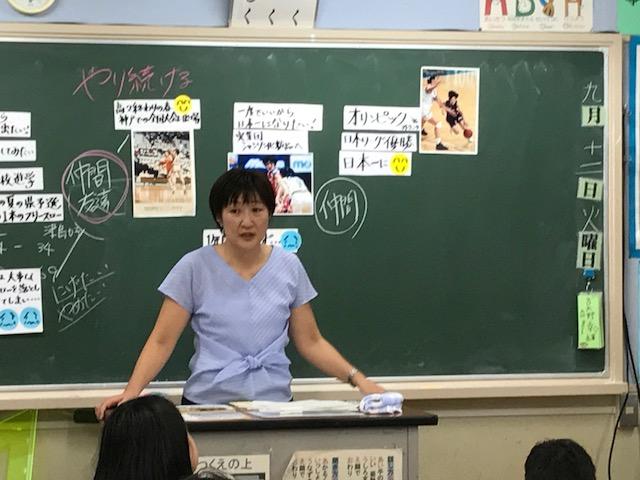

5年生 「ユメセン」夢先生の授業 講話

5年生夢先生の後半は、教室で講話を行いました。岩屋睦子先生のバスケットボール選手としてのこれまでの歩みを聞きました。実績を積むごとに全国大会出場、全国制覇と自分の夢が膨らみ、目標実現に向けて努力してきたこと、全てが順調だった訳ではなく、大切な場面で自分が結果が出せず全国出場を逃すこともありました。心折れそうなときにも仲間に励まされ、全国制覇、オリンピック日本代表出場という成果を残すことができたことなどが紹介されました。授業の後半には、5年生全員がワークシートに記入しながらが自分の将来の夢について考える時間をもちました。今回の体験活動は、自分を見つめる貴重な経験となりました。岩屋先生を始め、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

5年生 「ユメセン」 夢先生の授業

12日(火)、日本サッカー協会のプロジェクト「ユメセン」夢先生の授業を5年生が体験しました。今年の夢先生は、日本バスケットボールリーグ優勝、同リーグ最優秀選手、日本代表、’96年アトランタオリンピック日本代表出場という経歴の岩屋睦子先生。アシスタントは全日本フットサル選手権優勝、FIFAフットサルワールドカップ出場、フットサル日本代表キャプテンという経歴の小宮山友祐先生です。活動の前半は、体育館で体を動かしながら、学級のみんなで協調し合うことの大切さを学ぶゲームを行いました。トップアスリートの先生からアドバイスを受けながら、みんなで相談したり、気持ちを合わせたりする活動に取り組みました。

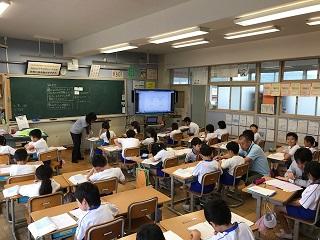

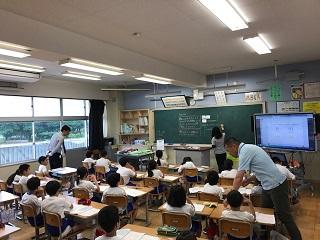

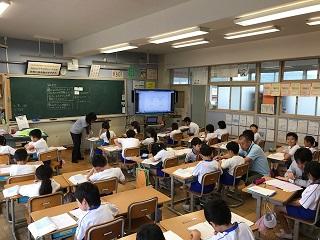

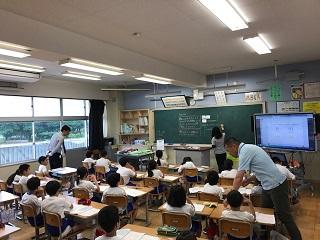

6年生 算数科の授業

夏休み明け、子どもたちも日ごとに学校生活のリズムに慣れ、学習に生活にと活動しています。6年生算数科の「割合」の授業では、自分で考えを巡らせ、友達と解き方を話し合うなど練り合う活動を通して、考えを深める学習を行っています。

第2回PTA親子奉仕活動

8/27日(日)、第2回PTA親子奉仕活動が実施されました。校庭や校舎周辺の草刈り、学校周辺の側溝掘りざらい、学校花壇の除草・整備などを中心に約1時間半の作業を行いました。夏休み中に伸びた雑草などがきれいに刈り取られ、気持ちよく2学期を迎える準備ができました。後片付けの運搬作業など時間を延長して作業していただき、PTA会員の協力的な姿勢に心より感謝申し上げます。

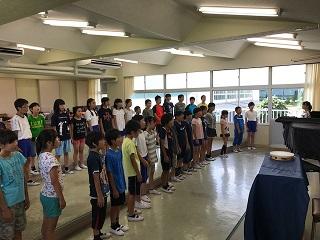

合唱部練習

10月3日(火)に開催される地区音楽祭まで約1ヶ月となり、夏休み終盤から練習が再開されました。発声の練習から真剣な表情です。今年は「ふるさと」という曲に挑戦し、気持ちを込めて練習に取り組んでいます。

〈写真は夏休み8/31の練習風景〉

〈写真は夏休み8/31の練習風景〉

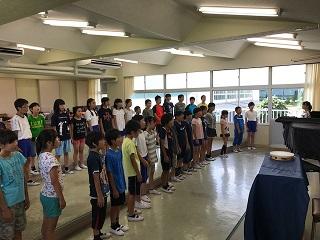

第2学期始業式

1日(金)からいよいよ2学期がスタートし、学校にも子どもたちの明るい声が戻ってきました。2学期は約4ヶ月、年度の中で最も長い学期となります。修学旅行や宿泊学習、見学旅行、遠足など校外での行事もいろいろと予定されています。2学期も子どもたちの大きな活躍を期待しています。

グリーンカーテンの様子

8月下旬になって、やっと青空が朝から見られるようになりました。校舎南側の朝顔のグリーンカーテンも成長し、2階教室に届いています。

教材園の様子 ②

暑い日差しが少ない今年の夏ですが、5年生理科の学習教材のヘチマも大きくグングンと成長しています。夏休みも後半へと折り返し、子どもたちも元気に過ごしていることと思います。

教材園の様子

教材園では、4年生理科の学習教材のヒョウタンなどが順調に育っています。晴れの日が少ない8月初旬ですが、グングンと大きく伸びています。

南那須地区少年剣道大会

5日(土)、今年5月に新築された那須烏山市武道館を会場に、南那須地区少年剣道大会が開催されました。本校からは剣道教室に所属する選手が団体戦、個人戦に参加し、日頃の練習の成果を披露しました。

子ども議会開催

3日(木)、市役所南那須庁舎3階の議場において、市内各小中学校の代表児童生徒が参加して「子ども議会」が開催されました。実際の市議会と同様、代表児童生徒が議員となり、市への要望や質問事項を述べ、大谷市長が答弁する形で行われました。本校の代表児童は、「烏山駅前の活性化のための対策」を質問しました。子ども議員からは、これからの那須烏山市の町づくりについて大切な質問がいろいろと出されました。

福祉カレンダー完成

児童会福祉委員会でカレンダーを作成し、地域にある高齢者福祉施設「敬愛荘」に贈りました。8月の暦を福祉委員会の子どもたちが工夫してデザインし、共同制作しました。

音楽部練習

2学期に開催される地区音楽祭に向けた音楽部の夏期練習も始まっています。練習の開始時期に当たり発声練習を中心に基本的なトレーニングを行っています。

陸上部練習

今日(21日・金)から42日間の夏休みが始まりました。朝の比較的涼しい時間を使って陸上部の練習も開始されました。朝とはいえ強い日差しの中、部員は集中して基礎トレーニングに取り組んでいます。

第1学期 終業式

本日(20日・木)で第1学期が終業となりました。体育館での終業式の開始を待つ態度も整然とし、式全体にも全員が集中して参加できていました。2・4・6年生の児童代表あいさつでは、1学期を振り返って、計算や漢字を頑張ったこと、苦手なことにも根気強く取り組んだこと、運動会で全力を発揮し活躍したこと、そして2学期の自分の目標などが発表されました。校長あいさつの最後には、1年生から6年生全員の夏休みの宿題として「事故や事件に遭わず、大きな怪我や病気をしないで、全員元気な顔で9月1日に登校する」ということを出題しました。明日からの42日間が有意義な夏休みとなるよう期待しています。

3年生 社会科見学

4日(火)、3年生が那須烏山市の地形や土地利用の様子、人々の生活の様子を実際に見て学習する社会科見学に行ってきました。那珂川に架かる橋、古民家大木邸、山あげ会館、JR烏山駅、龍門の滝・太平寺、消防署、JR大金駅(アキューム)、市役所南那須庁舎・烏山庁舎、南那須図書館、富士見台工業団地、せせらぎ公園などを見学しました。実際に施設に入って見学したり、車窓から眺めたりしながら学習しました。自分たちの住む那須烏山市について自然と生活との関わりを理解する貴重な体験ができました。

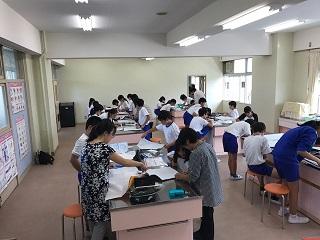

5年生 家庭科での学習支援ボランティアの活躍

先月29日(木)、今月6日(木)の2日間、5年生の家庭科「裁縫」の学習の場面で学校支援ボランティアの方々に御支援・御協力をいただきました。学校から御協力をお願いする通知を、5年生の御家族の方々にお知らせし、引き受けていただいた方からさらに知り合いの方々にも声をかけていただき、10名の方々が引き受けてくださいました。初めて針や糸を使う裁縫の学習活動は、授業者一人ではきめ細かく指導対応することが難しいため、手を取りながら丁寧に教えていただけるボランティアの方々の支援により、たいへん大きな成果が上がりました。これを機会に、地域の方々の協力をいただき教育活動の充実がより実現できますよう、他の領域でも学校支援ボランティアの御支援がいただければ幸いと考えています。今回、御支援・御協力いただきました方々に深く感謝申し上げます。

5・6年生 水難事故防止教室

7日(金)、南那須土木事務所主催による5・6年生の水難事故防止教室を開催しました。夏休みを前に、河川関係の事故防止に向けて、危険面から見た河川の様子や子どもだけでは河川で遊ばないこと、万が一の事故に備えての行動などについて学習しました。ビデオ視聴やライフジャケット装着などの体験をして学習しました。安全な夏休みが過ごせるよう全校でも指導していきたいと思います。

4年生 福祉体験活動

4年生が福祉体験活動を実施しました。社会福祉協議会職員と福祉ボランティア(サポーター)の方々の指導により車椅子乗車や車椅子への支援体験、アイマスク体験、視覚障害者への支援体験などを行いました。普段の生活の中で「支え合うこと」「今の自分にできること」を考える貴重な学習となりました。ご指導いただいた社会福祉協議会職員・ボランティアの方々に御礼申し上げます。

すこやか表彰式

7日(金)、すこやか表彰式が行われました。今回は努力賞7名、親切賞2名、奉仕賞3名、体育賞3名の15名の児童が表彰されました。大谷市長様より表彰状、田代教育長様よりメダルが直接渡されました。代表児童よりお礼の言葉があり、大谷市長様からは、これを励みにさらに自分を磨いていってくださいとのあいさつをいただきました。

第2回授業参観

30日(金)、第2回授業参観を実施しました。各学年ごと国語・算数の教科をはじめ、道徳や学級活動などを行う学年もありました。4月の授業参観に比べ、各学年の教科内容が本格的に進み、真剣に学習活動に取り組んでいる子どもたちの姿を参観していただきました。保護者の方には参加協力いただきありがとうございました。

地震発生対応の引き渡し訓練

30日(金)、授業参観の日に合わせて地震発生に対応した引き渡し訓練を実施しました。6校時の授業中に震度5強の地震が発生したことを想定し、教室において机の下で安全を確保した後、校庭に避難しました。体育館西側に避難した後は、通学班に並び替え、学校から保護者の携帯電話に一斉メールを配信し、学校に児童を迎えに来るように連絡を入れました。学校に到着した保護者へと順々に児童を引き渡し、約30分程度で全員が無事帰宅する運びとなりました。訓練もスムーズに実施され、万が一の災害に備えた確認ができました。保護者の皆様、御協力ありがとうございました。

1年生 親子給食

第2回の授業参観に合わせて1年生の親子給食会を30日(金)に実施しました。保護者の方にも、1年生教室で子どもと同じメニューの給食を食べていただきました。保護者の方にも給食の内容について実際に知ってもらう機会ともなり、会食しながらの楽しいひとときとなりました。

水泳教室

6月から水泳指導が始まりました。今年も那須烏山市南那須B&G海洋センターのプールを使って体育の授業として水泳教室を行っています。室内プールのため天候に左右されずに計画的に練習を重ねています。少しでも泳力を伸ばそうと学年の段階ごとに指導しています。子どもたちも楽しく意欲的に取り組んでいます。

全校栽培活動 花壇の模様替え

全校栽培活動で花壇の模様替えを行いました。今回は、マリーゴールドとサルビアの苗を花壇に植え、春の植物から夏以降の植物へと花壇も様変わりしました。子どもたちは協力しながら作業に取り組んでいました。

2年生 学校周辺探索

2年生が、生活科の学習で学校周辺の探索活動を行いました。学校周辺にはどのような施設やお店があるか、みんなで歩いて探索しました。自分で気付いたことや発見したことなどをしっかりと記録することができました。

1・3・5年生 歯科指導

16日(金)、1・3・5年生の歯科指導を行いました。歯科衛生士の先生を迎えて、歯や口の中の健康について話しを聞きました。歯肉炎や歯周病の予防の話を聞き、実際に染め出し液を使って自分の口の中の様子を調べました。正しい歯磨きの仕方やフロスの使い方も学ぶことができました。

県民の日 全校児童集会

15日(木)、栃木県民の日にちなんで、全校児童集会を行いました。児童会が中心になって計画し、栃木県民の日に関する話しを聞いた後、県民の歌を合唱し、栃木県に関する◯✕クイズ、鬼ごっこをして全校みんなで楽しく交流しました。

1・2年生 交流遊び

生活科の学習で、1・2年生が交流遊びを行いました。2年生が交流する活動内容を計画し、ドッジボール、ハンカチ落とし、へび鬼ごっこ、ブランコ、シーソーなどの遊びを通して楽しく交流しました。2年生が1年生のときに自分で育てたアサガオから採った種を1年生にプレゼントしました。

全校栽培活動 サツマイモの苗植え

8日(木)、全校生で縦割り班による栽培活動を行いました。今年度も体育館南側の畑にサツマイモの苗を植えました。苗がぐんぐん育ち、たくさん収穫できるのが楽しみです。

春季大運動会

3日(土)、初夏の青空が晴れ渡る中、春季大運動会が来賓・地域関係者のご臨席のもと、盛大に開催されました。「最後まで 仲良く助け合える 七合の絆!!」の今年のスローガンの通り、仲間や相手チームの健闘する姿に声援を送りながらみんなで運動会を盛り上げました。大勢の地域関係者の方々のご参加・ご支援、PTAの皆様のご理解・ご協力により、子どもたちも活躍し大切な思い出を作ることができました。心より感謝申し上げます。

3年生 算数科授業

運動会練習の総仕上げの段階ですが、子どもたちは学習にも集中して取り組んでいます。3年生の算数科の授業では、、何を求めることを聞かれているのか、問題の意味を考えることを中心とした学習活動を行いました。文章をよく読み取り、わかっていることは何かなど、近くの人と話し合う学習場面などを取り入れる工夫をし、考えを深める実践を続けています。