学校長より

想像力

◆想像力◆

●2学期のスタートに当たり、子供たちに「想像力」という言葉を贈りました。「想像力」とは、「自身が体験していないことや未知の事象などについて、頭の中で思い描く力」のことです。「想像力」を持つことで、視野が広がり、新たな発想、考えが生み出されると言われています。●しかし、私は、子供たちが学校生活を始めとした日常生活で様々な人々と関わる際、相手の立場を理解し、相手の立場になって物事を推し量ることができる、そんな子供たちに成長して欲しいという思いから、「想像力」という言葉を贈りました。

●人それぞれは、それぞれの個性があり、性格も異なっています。育った環境も同じではありません。当然、物事のとらえ方、考えに差異が生じ、価値観が違うのは当然のことです。●だから、同じ事象でも受け止め方、感じ方が異なります。何気ない一言が、「相手を傷つけてしまった。」ということは、よく聞くことです。「相手はどう感じるのだろう」という視点が欠落した結果といえます。●自分が一人の個であると同時に相手も一人の個なのですから、そのような異なる者同士で円滑にコミュニケーションを図るためには、表層には現れていない相手の気持ちや前提を想像し、補わなければ、このような現象は起こり得ることなのです。●だからこそ、「想像力」を持つこと、それを豊かにすることは大切なことなのです。●子供たちには、「悲しんでいる友達のその悲しみと、全く同じ悲しみを抱くことはできません。しかし、想像力を働かせることで、その悲しみに近づくことはできます。●想像力を持つことで、視野を広げ、柔軟な思考により、相手の立場で物事を考え、相手の気持ちを理解しようとする習慣を身につけて欲しい。」と伝えました。

●私には、この「想像力」に関しての失敗談がいくつもあります。●例えば、ひとつの例を挙げれば、ある友人に悩み事を相談された時、私なりの慰めや、助言をしたのですが、後から振り返ってみると、それは、慰めが欲しかったのではなく、ましてや助言など欲しくはなかったのだなあ。ただひたすら、話を聞いて欲しかった。同調、同意だけして欲しかったのだな、と後悔したことがあります。●「想像力」の欠如による失敗です。的確なアドバイスが欲しいわけではなく、ただひたすら話を聞いて欲しいという人もいる、そういう時もあるという「想像力」が、私にはその時、働かなかったのです。●今、思い出しても恥ずかしいことであり、自分の未熟さを痛感させられた出来事です。

●私ばかりでなく、「想像力」の欠如による失敗が、誰にでも大なり小なりあるのではないでしょうか。●このように、「想像力」を豊かにすることは大切であると理解していても、その「想像力」を身に付けること、ましてや豊かにすることは、簡単なことではないようです。だからこそ、どのようにしたら「想像力」は身に付くのか、豊かにできるのかを考えたり、友人などと話し合ったりしていくことが必要となります。●子供たちには、「自身が体験していないことや未知の事象などについて、頭の中で思い描く力」は、どのようにしたら身に付くのか、そしてそれを豊かにするためには、何を意識しどんな努力をしていく必要があるのかを、本校教職員を始め、保護者の皆様と一緒に考えていって欲しいと願っています。

●ちなみに私は、「想像力」を豊かにするために、次に示す5つを意識しています。もちろん、できないことも多く「自戒の念」ばかりではありますが…。

1 人に興味を持つこと

2 様々な分野の情報、知識を広げること

3 疑問を抱いた事象について、自分なりの答えを導き出すこと

4 自分の考え、意見と反対の立場の人のことを思うこと

5 自分と立場や考え、意見の異なる人と積極的に関わること

言葉の力(大岡信)

◆言葉の力(大岡信)

●詩人である大岡信さんが28年の長き渡り、朝日新聞の朝刊にコラム『折々の歌』を連載したことは有名です。●本日は、その大岡信さんが国語科教科書(中学校2年生)に書き下ろした『言葉の力』を紹介します。

●大岡信さんは、京都の嵯峨に住む染織家志村ふくみさんとの会話から、桜の花びらのピンクは、実は、木全体で作り出されていることを教えられます。●つまり、桜は春先になると幹や樹皮、樹液までがピンクとなり、懸命になって最上のピンクの色を作り出し、ほんの先端だけその姿を出しているというのです。●私たちの限られた視野の中では、桜の花びらに現れ出たピンクしか見えませんが、木全体の一刻も休むことのない活動の精髄によってあのピンクが現れているのです。●大岡さんは、この話から「言葉」も実は桜の花びらのピンクと同様に、美しい言葉、正しい言葉とは、表面的な美しさや正しさではなく、それを発した人の思い、気持ち、その基盤となる人間性によるものではないかと考えます。●そして、『言葉の力』で、 人はよく美しい言葉、正しい言葉について語る。しかし、私たちが用いる言葉のどれをとってみても、単独にそれだけで美しいと決まっている言葉、正しいと決まっている言葉はない。●ある人があるとき発した言葉がどんなに美しかったとしても、別の人がそれを用いたとき同じように美しいとは限らない。●それは、言葉というものの本質が、口先だけのもの、語彙だけのものではなくて、それを発している人間全体の世界をいやおうなしに背負ってしまうところにあるからだ。●と、述べています。

●私たちは、言葉に含まれる一語一語のささやかさ、そしてそのものの大きさ、そんな意味を実感していく必要があるようです。●またそれと同時に、美しい言葉、正しい言葉というものは、その言葉を発する人の芯(幹)が美しく、正しくなければ、美辞麗句としかなり得ないという思いにも至らなければならないようです。●強いて言えば、私たち人間が、「言葉」の世界を背負っていると言っても過言ではないということです。●大岡信さんの『言葉の力』に触れ、改めて「言葉」の重み、大切さを感じています。

「什の掟」(会津武士の“心構え”)

「什の掟」

●皆さんは、会津武士としての矜持を持たせる礎として、重要な働きをなした「什(じゅう)の掟(おきて)」についてご存じでしょうか。●本日は、私が機会があるごとに様々なところで紹介してきた「什の掟」について紹介します。

●会津藩士では、6歳から9歳までの男の子が、町ごとに「什(じゅう)」と呼ばれる十人前後のグループを作っていたそうです。●この集まりは子供たちに会津武士の“心構え”を身につけさせるための、ある種の幼児教育の場であっとも言われています。●グループの家に集まった子供たちは、什長(じゅうちょう)と呼ばれるリーダーから、自らを律する「什の掟」について申し聞かされます。

「什の掟」

一 年長者の言ふことに背いてはなりませぬ

一 年長者にはお辞儀をしなければなりませぬ

一 卑怯な振舞をしてはなりませぬ

一 弱い者をいぢめてはなりませぬ

一 戸外で物を食べてはなりませぬ

一 戸外で婦人と言葉を交へてはなりませぬ

●そして、什長は最後に「ならぬことはならぬものです」と厳格に戒め、「什の掟」に背いた子がいなかったかどうか尋ねます。●違反した事実があれば、その違反した子に相応の「制裁」を加えました。●「什の掟」の内容については、当時の時代背景もあり考え方や価値観などが現代とは異なりますので、その内容の是非ついては様々なご意見もあろうかと思いますが、ここで私が注目したい点は、「什の掟」も、そしてそれを破った子への「制裁」も、6歳から9歳までの幼い子供たち自ら考え出し、実行したという事実です。●わずか6歳から9歳までの子どもたちが、大人の力を借りずに、このような自治的活動を行ったという、その自主性に驚かずにはいられません。●そして、私が注目したい二つ目の点は、この幼い子供たちがこのような仕組みを作り出すための原動力となった規範意識のことです。●実は周囲の大人たちの常日頃の言動が子供たちの会津藩士としての規範意識を醸成したのです。●大人の背中が立派に範を示していたからこそ、子どもたちは自然と、会津藩士の子弟としての誇りと自覚を豊かに育てていくことになったのです。●「子供は大人の鏡」と言われますが、この会津藩士の話から、私たち大人が子供たちに見せる姿について、一考する必要があると改めて感じました。

体験から「経験」へ

●「百聞は一見にしかず」という諺(ことわざ)がありますが、子供たちが中学校生活の様々な場面そして機会においていろいろな体験をし、それを意味づけすることは重要だと考えています。●つまり、体験を体験のままで終わらせることなく、体験を「経験」へと昇華させると言うことです。●私たちは、日々の生活の中で、様々な体験をしていますが、そのほとんどが自分の意思とは関係なく起こっている事象です。例えば、街角で偶然、昔の友人に声をかけられ旧交を温める、道を歩いていたら小鳥の囀(さえず)りに気づき、季節の移り変わりに思いを馳せるなど、偶然、突発を含め、誰かの意図あるいはそれとは関係なく与えられた事象なのです。もちろん、春の季節を満喫したいと散策する場所、時間を計画し、自らの意思で積極的な体験をすることもあります。●しかし、与えられた体験であろうと、自らの意思による体験であろうと、体験したことをそのままにしていたのでは、その体験を自分にとって意味のある事象とすることはできません。●なぜなら、体験は自分の外側に存在し、「経験」は自分の内側に存在するものなので、外側に存在する体験を自分の内側に存在させるための操作をしなければ、体験を「経験」へと昇華させることはできないからです。●その操作とは、体験したことを「思考」する、「言語化」するということです。つまり、自分が体験したことは、結局、どういう意味を持つものであったのか、今後へどう繋げていくべきかと「思考」し、必要に応じて「言語化」するのです。言い換えれば、外側にあるものを内側に存在させるための操作を行うことで、自分の思考力・判断力・表現力などを高め、知的財産へと導くことが、体験を「経験」へと昇華させると言うことなのです。●旧友と出会い懐かしかっただけで終わらせるのではなく、そこで感じたこと、考えたことを振り返り整理するのです。季節の移り変わりを今の自分がおかれている状況(状態)を踏まえて、いくつかの視点で繋げるのです。時にそのことは、これからの自らが進むべき道標のヒントを、日々の生活のエネルギー源ともなり得るのです。

●学校教育においては、体育祭や学校祭などの学校行事や高齢者との交流学習といった行事を行った際は、必ず、活動について話し合ったり、感想を書くなどの振り返りの時間をとったりしています。体験したことを振り返る活動を通して、「思考」させ、「言語化」させることで、外側に存在した体験を「経験」として内側の存在へと昇華させるねらいがあるからです。●ですから、この振り返りが表面的な活動であると、体験を体験のままとして終わらせてしまうことになります。●また、体験は当然、学校行事ばかりではありません。いや、それ以外の体験を子供たちは日々の生活でたくさんしています。●子供たちが、その体験を必要に応じ、「思考」し、「言語化」することで、内省するという習慣を身に付ける、つまり体験を意味づけすることで「経験」へと昇華させる術を身に付けて欲しいと願っています。●そのための手立て、仕掛けを意図的に行っていく教育活動に取り組んでいきたいと考えています。

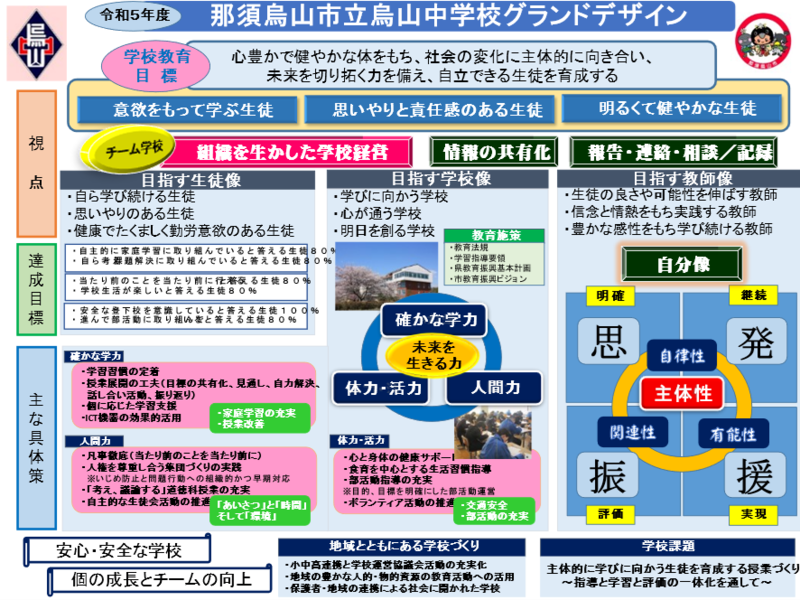

令和5年度のスタートに当たって

本校は、那須烏山市の中心校としての役割を果たしながら、今年で創立七十七年を迎える歴史と伝統のある中学校です。多くの皆様のご支援、ご協力により、本校ならではの良き雰囲気、校風ができています。改めて、保護者の皆様、地域の皆様、そして関係諸機関の皆様に感謝申し上げます。

始業式で生徒には、この1年間で、自分ができるようになりたいこと、成果として残したいことなどを考え、1年後の成長した自分の姿である「自分像」をしっかりと思い描いてほしいと伝えました。

生徒一人一人が改めて自己見つめ直し、自分にとってふさわしい「自分像」を思い描いてほしいと強く願っています。そのことは、自分がやりたいことを、自分で見つけ、自らどんどんやっていくと言う、自分の人生を自らの力で切り開くことのできる「自己実現力」を備えた生き方の礎となるとともに、様々な場面で、的確に考え、判断することのできる「主体性」のある生き方、「自立した人」へと、つながっていくはずです。

そして生徒たちには、1年後の「自分像」が描けたら、それを実現させるために、少し頑張ればできそうな小さな目標、それもより具体的な目標(いつ、どこで、何を、どれくらい)を設定することで、「自分像」を達成させるため計画を自ら立てることを期待しています。

具体的な目標を持つことは、少しくらい大変でも、もしサボりたいと思う気持ちがわき上がっても、やらなければならないことがはっきりしているので頑張れるものですし、「自分が決めたこと」で、誰かに「やらされている」のではないので、自らどんどんやっていくエネルギーにもなるからです。

より具体的な目標を立てることで、達成状況について、何ができて、何ができていないのか、さらに努力しなければならないことは何かを、その都度、その都度、適切に振り返りながら、努力を継続することを期待しています。時には失敗もあるかもしれません。でもあきらめず、目標に向かって努力を続けてほしいのです。

令和5年度のスタートに当たり、「自分像」をしっかり思い描くことで、生徒一人一人が頑張りたいと思っていることを明確にして、具体的な目標を立て、うまくいかないことがあってもいいから、粘り強く、継続して取り組んでいく、そんな1年間となることを期待しています。

教職員には、「目指す生徒像」の実現に向けて、

1「自律性(「自分像」達成に向けての自主的な取組への支援とメタ認知への誘い)」

2「有能性(やればできる、自己能力の目覚めという新たな気付きへの導きと支援)」

3「関連性(努力の過程、成果の承認と第三者との関係性構築)」

の3つの言葉をキーワードとして「主体性」を醸成できるように声をかけています。

そのためには、教師の思いを明確にし、その思いを継続して発信し、時に触れながら自らの取組、生徒の姿を振り返り評価すること、そして適宜に助言と支援、見守りを行うことで、生徒一人一人が自己の「自分像」を実現できるよう取り組んでいくことを確認しました。

那須烏山市立烏山中学校長 藤田 繁