校長室から

校内研修(授業研究会)

校内研修(授業研究会)

本日実施した研究授業について、放課後、授業研究会を開き、ふり返りました。授業を行った2年生、3年生のグループごとに、それぞれの授業ついて今後さらによい授業を展開するために話し合いました。今日の成果を今後の授業に反映させていきたいと思います。

第2回学校評議員会

第2回学校評議員会

第2回学校評議員会を開催しました。

教職員の自己評価や児童、保護者のアンケート結果をもとに、本校の教育活動の現状について説明をしました。その後、評議員の方々からご意見や質問を頂き、有意義な話し合いをすることができました。

本日は学校公開日となっているため、評議員会終了後、子ども達の授業の様子も参観していただきました。

次回の学校評議員会は、2月5日(水)烏山中学校で開催の予定です。

教職員の自己評価や児童、保護者のアンケート結果をもとに、本校の教育活動の現状について説明をしました。その後、評議員の方々からご意見や質問を頂き、有意義な話し合いをすることができました。

本日は学校公開日となっているため、評議員会終了後、子ども達の授業の様子も参観していただきました。

次回の学校評議員会は、2月5日(水)烏山中学校で開催の予定です。

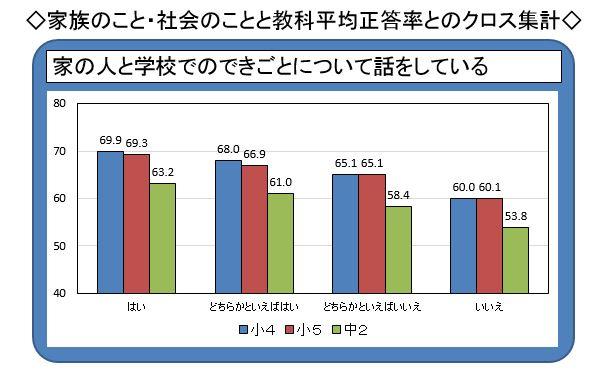

とちぎっ子学習状況調査結果その9

とちぎっ子学習状況調査結果その9

「とちぎっ子学習状況調査」の結果から、平均正答率と児童質問紙の回答のいくつかに相関関係があることがわかりました。

ポイントとなる学力向上の習慣は、「家の人と学校でのできごとについて話をしている。」です。

| ○「家の人と学校できごとについて話をしている」について、教科平均正答率との関連を見ると、全ての学年で、肯定的な回答をしている児童生徒ほど、教科平均正答率が高い傾向が見られる。 |

普段の生活の中で、お子さんとゆっくりと向き合い話ができるひと時をもちたいものです。

学校であったことなど、耳を傾けてあげてください。

豊かな言葉と温かい心を育みます。

家庭における対話を大切にしていきましょう。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)

フィリピンの子どもたちに歯ブラシを!

フィリピンの子どもたちに歯ブラシを!

那須烏山市福祉協議会より依頼を受け、7月~9月まで、「未使用の歯ブラシ・タオル・バスタオルを集めて、フィリピンの子ども達のためにフィリピン医療を支える会を通して、フィリピンへ送る運動」に烏山小学校も協力させて頂きました。

保護者の皆様のご協力のお陰で、沢山の歯ブラシやタオル・バスタオルが集まりました。

ご協力ありがとうございました。

烏山小学校から

①歯ブラシ 174本

②タオル 90本

③バスタオル 17本

を 社会福祉協議会にお願いしました。

保護者の皆様のご協力のお陰で、沢山の歯ブラシやタオル・バスタオルが集まりました。

ご協力ありがとうございました。

烏山小学校から

①歯ブラシ 174本

②タオル 90本

③バスタオル 17本

を 社会福祉協議会にお願いしました。

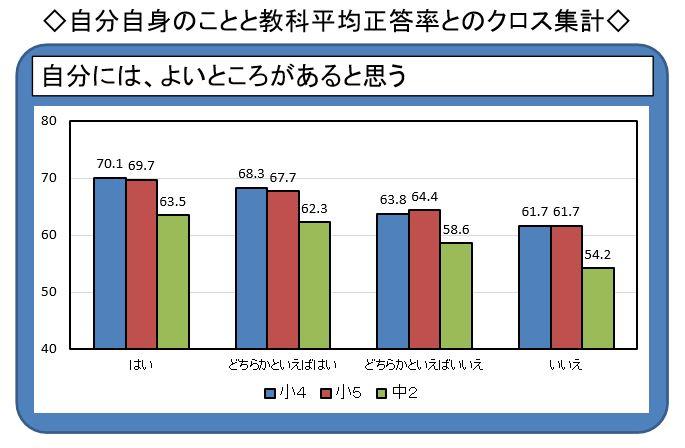

とちぎっ子学習状況調査結果その8

とちぎっ子学習状況調査結果その8

「とちぎっ子学習状況調査」の結果から、平均正答率と児童質問紙の回答のいくつかに相関関係があることがわかりました。

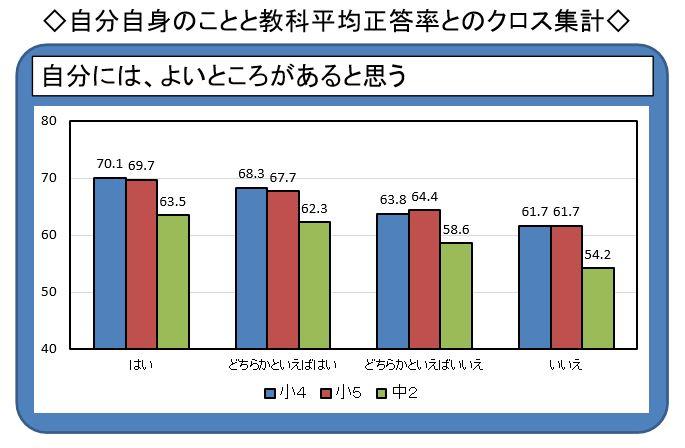

ポイントとなる学力向上10の習慣の8つ目は、「自分にはよいところがあると思う」です。

| ○「自分にはよいところがあると思う」について、教科平均正答率との相関を見ると、全ての学年で、肯定的な回答をしている児童生徒の方が、教科平均正答率が高い傾向が見られます。 |

他の学級でも、互いのよさを認め合う機会を多く持つようにしています。

「自分には、よいところがあると思う。」と回答している自己肯定感が高い児童は、教科正答率が高い傾向にあります。

学校としても、子どもたちに自身をもって学校生活が送れるように支援していきたいと思います。

出典:平成31(2019)年度とちぎっ子学習状況調査報告書(令和元(2019)年8月栃木県教育委員会)